現実に起きたレコードの都市伝説

先日、長崎県から福岡市西区の当店まで、

1970年代ロック・レコードをメインにした持ち込み買取がありました。

当店はなぜか長崎からの買取が多い。

距離のわりに高速インターから近いのも理由でしょうか。

ありがたいことです。

その中に、ザ・バンドのセカンド・アルバムの

1980年代前後の再発レコードが入っていました。

これがまた “いかにも再発” という感じで、

溝が薄くて盤がペラペラ。

当店のプレーヤーは針圧が軽く調整できないので、

ザ・バンドのあのリズムの塊のようなサウンドに

果たして耐えられるのか?

と不安になりながら再生チェック。

案の定です。

リズムの権現みたいな「クリプル・クリーク」で、

傷もないのに音が飛ぶ。

ザ・バンドの“音がぶつかってくるような力”に、

この薄い再発盤が完全に負けてしまった形です。

これは都市伝説のように聞こえますが、現実、傷がないのに音が飛んだのは事実で、その後コインを乗せることで針圧を重くし、無事再生できました。

今回のブログは、

この「ザ・バンドの恐るべき音の塊」 がテーマです。

あのレコードは「怪物」だ

やっぱりあの音楽は「生き物」であり「怪物」だ。

ロックでもフォークでもブルースでもない。

あれは5人の呼吸と気配がそのまま音になっている“生命体の音楽”。

よく「ザ・バンドはアンサンブルが凄い」と言われる。

そんな薄い言葉じゃ説明できない。

彼らの音はもっと“野生的”で、“詳細すぎる自由”が詰まってる。

即興じゃないのに、ジャズよりフリー

普通なら

「即興=自由」

「ロック=構造」

というイメージだが、彼らは違う。

決めてあるはずのフレーズが、まるで勝手に動き出しているように聴こえる。

• コーラスが“入ろうと思った瞬間”にフワっと入る

• 終わり方が誰にも読めない

• 楽器同士が呼吸で方向を変える

• 一人の感情が揺れると全員が連動する

これ、ジャズの即興より自由。

なぜか?

5人全員の“気配”が同期しているから。

技術じゃなく、意識でもない。

まるで体温や心拍が同じになってるような動き。

「せーのでやるロック」は恥ずかしくなる

ザ・バンドを聴くと分かる。

普通のロックバンドが“せーので合わせる”のは、

あれだけの自由を聴いた後だと、ものすごく窮屈に感じる。

• 決めてガッとやる

• クリックで合わせる

• 同じリフを揃える

もちろんこれが悪いわけじゃない。

ただ、ザ・バンドの演奏が異常すぎるだけ。

勝手に動く音が、自然にひとつの方向へまとまっていく。

これを聴いたら、

「せーので合わせるロック」に

少し恥ずかしさすら感じてしまう。

“魔法”を持つバンドはほとんどいない

音楽史を見ても、

このレベルの“魔法”を持つバンドは本当に少ない。

自分の感覚で言うなら、

• ビートルズ初期(ハードデイズ辺りまで)

• ザ・バンド

• ロバート・ジョンソン

このあたりが同じ種類の“生きている音楽”。

「技術」でも「アレンジ」でもなく、

存在そのものが鳴っている音楽。

これは作ろうとしてできるものじゃない。

ザ・バンドのセカンドは“生命体の記録”

特にセカンドは完成度が異常だ。

曲そのものは静かでも、

内部で大きなエネルギーが蠢いている。

演奏もコーラスも、

まるで「気配→音」になっている。

意図ではなく、自然現象。

最後に

ザ・バンドを語るときに、

「上手い」「高度」「緻密」

そんな言葉は全部当たり前。

本当の凄さはそこじゃない。

即興じゃないのに、即興以上の自由がある。

5人が生命体のように動く。

音楽が勝手に流れ始める。

これがザ・バンドの魔法。

セカンドは“録音された生き物”だと思って聴くと、

全く違う音が聞こえてくる。

カントリー・バンド否ザ・バンド

直前にハンク・ウィリアムスを聴いていた。

ザ・バンドもカントリー風のバンドに聞こえる。

でもすぐに「いや違う」と分かる。

ハンクは天才だ。

でもザ・バンドのセカンドに触れると、もっと大きいものに気づく。

ハンクを含む、アメリカ音楽の多くの天才たちが作った“根”に、

五人の怪物が超一流の味付けをしてしまった結果が、この音だ。

ルーツ音楽の素材は素朴なのに、

出来上がった音は異常に深い。

この「天才の素材 × 五人の怪物」の構造はザ・バンドだけ。

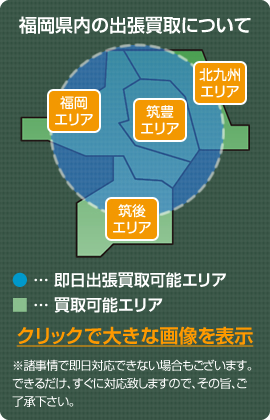

福岡のレコード・CD買取致します

国内盤、輸入盤問わず、ジャズ、ロック、ソウル、ブルース、R&B、ワールド・ミュージック、日本の音楽などのレコード、CD、買取、出張買取、店頭(持ち込み買取)、宅配買取致します。

福岡県福岡市の中古レコード屋・中古CD屋アッサンブラージュ。