福岡のローカル地域でレコードの買取をしていて嬉しいのは、

福岡のローカル地域でレコードの買取をしていて嬉しいのは、

歌謡曲やフォークの中にまじって、大滝詠一や山下達郎のレコードが入ってくるときです。

今の時代においても通用する非常に優れた音楽性を持つこの二人は、買取価格も安定しています。

本を10ページ読んだだけで世界が広がった

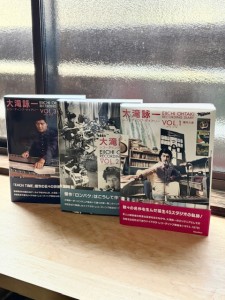

最近読み始めた『大滝詠一 レコーディング・ダイアリーVol.1〜3』全3巻。

まだ10ページほどなのに、頭の中ではすでにRevolverのビートルズ、ジェファーソン・エアプレイン、ピンク・フロイドの音が鳴っていた。

それくらい、この本には“録音を芸術に変える思想”が詰まっている。

『Revolver』からつながる系譜

1966年、ビートルズ『Revolver』は音楽の作り方を根本から変えた。

録音を「再現」ではなく「創造」にした最初の作品。

ジョン・レノンがADT(自動ダブルトラッキング)で声を倍にし、

時間と位相をいじりながら“音そのものをデザイン”した。

この発想はやがて西海岸に渡り、バーズやジェファーソン・エアプレインが12弦ギターで空気を鳴らすフォークロックに。

ロンドンではピンク・フロイドがそれをさらに拡張し、

録音スタジオそのものを“幻想の空間”に変えた。

日本に届いたその精神──『大瀧詠一(1972)』

そして日本では1972年、『大瀧詠一(ファースト)』でその流れが結実する。

12弦ギターの倍音を使った音の層、

ダブルボーカルによる浮遊感、

フォークロックの温度を保ちながら録音を実験場にした感覚。

多くの人は「はっぴいえんどの延長」と捉えるが、

実際にはRevolver〜Pet Sounds〜Piperの系譜を継ぐ“日本的録音芸術”だ。

フォークでもロックでもない──録音室のポップスがここで誕生している。

「面倒くさい」と「面白い」の間にある創造

ジョン・レノンが「同じことを二度歌うのは面倒」と言ってADTを使ったように、

大滝は「一人で普通に歌うより、ダブルにした方が面白い」と考えた。

方向は違っても、根っこは同じ。

“同じことを繰り返すのがつまらない”というクリエイターの本能。

大滝詠一の中に潜む“ジェリー・リードとエルヴィス”

大滝の音楽には、西海岸やビートルズだけでなく、

ジェリー・リードの抜けたリズム感を取り入れた、

中期エルヴィスの艶やかなボーカル・マインドが宿っている。

実際、ギターを担当した鈴木茂はジェリー・リードにハマっていたと。

「びんぼう」や「五月雨」の“はずむグルーヴ”は、

アメリカ南部のリズムを日本語で翻訳したような軽やかさがある。

理性と遊び心、構築と身体性が共存している。

それこそがナイアガラ的スウィングの原点だ。

“地味なファースト”という誤解

『大瀧詠一』は、派手なヒットもなければ、当時の評価も控えめだった。

でも今聴くと、そこには録音芸術の哲学がある。

スペクターのウォール・オブ・サウンドを“日本の空気感”で再構築した、

静かな革命のようなアルバム。

『Revolver』が“録音で世界を変えた”なら、

『大瀧詠一』は“録音で日本を変えた”。

ChatGPTとのセッションから生まれた気づき

『レコーディング・ダイアリー』を読み、ChatGPTと語りながら文章を組み立てる──

この作業そのものが、現代版のレコーディング・セッションのように感じた。

雑談の中からアイデアが生まれ、構成が整い、

いつの間にか作品になっていく。

まさに**大滝詠一がスタジオでやっていた“会話から生まれるプロデュース”**の現代的再現。

閃きを中心に、AIを相棒として音を(言葉を)積み重ねていく。

それこそが2025年の“ナイアガラ的創作法”だと思う。

追伸

ふと、思ったんですが、

**「大滝のファーストにサイケを感じて良いのか?」**って。

時代的には少し離れているし、直接の影響関係は薄いかもしれない。

でも、あの音の“空気”や浮遊感には、確かにサイケデリックな匂いがある。

ピンク・フロイドやジェファーソンのようにトリップするサイケではなく、

もっと内側に滲むサイケ──録音の空気そのものが揺らいでいる。

つまり、“形”としてのサイケではなく、

録音の自由を感じるという意味でのサイケなんだと思う。

大滝詠一のファーストに漂うあのぼんやりとした光、

あれは間違いなく“Revolver以降”の気配なんです。

福岡のレコード・CD買取致します

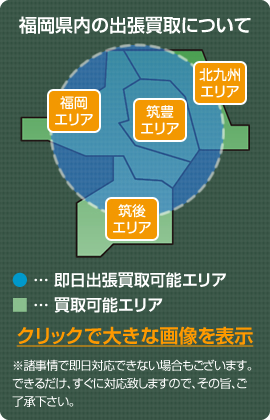

国内盤、輸入盤問わず、ジャズ、ロック、ソウル、ブルース、R&B、ワールド・ミュージック、日本の音楽などのレコード、CD、買取、出張買取、店頭(持ち込み買取)、宅配買取致します。

福岡県福岡市の中古レコード屋・中古CD屋アッサンブラージュ。